-

医院简介

医院介绍

类型:公立 综合医院等级:三级甲等医保:医保定点医院医院电话:010-85231777(公众与健康服务热线)预约挂号电话:010-114(24小时) 在线挂号医院网址:http://www.bjcyh.com.cn联系方式:院长信箱院本部地址:北京市朝阳区工人体育场南路8号 查看地图乘车路线石景山院区地址:石景山区京原路5号 查看地图乘车路线常营院区地址:朝阳区东十里堡路3号院 查看地图乘车路线一、医院概况首都医科大学附属北京朝阳医院建于1958年,是北京市政府举办的集医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等综合医院;是首都医科大学第三临床医学院,北京市呼吸疾病研究所所在医院,也是北京市基本医疗保险A类定点医疗机构。医院现为一院三址,北京朝阳医院、石景山院区和常营院区三个院区。其中,北京朝阳医院和石景山院区总占地面积10.28万平米、建筑面积21万平米;常营院区占地面… 详细>>

-

新闻中心

-

党建工作

- 科学研究

-

医学教育

您所在的位置:

首页

>> >>

医院新闻

朝阳医院卒中溶栓绿道建设跃居全市第四

脑卒中作为神经内科第一大疾病,时间窗内的静脉溶栓治疗是最重要、最有效的治疗方案。溶栓绿道是确保患者从接诊到开始溶栓高效衔接的关键环节,其建设水平不仅关乎救治效率,更对降低患者致残率和死亡率意义重大,是衡量神经学科发展水平与医院综合实力的重要指标。溶栓绿道建设涉及神内、神外、急诊、影像、检验等多科室,涵盖团队建设、信息化建设以及质量控制等多方面内容,其中质量控制与持续改进更是保障绿道建设成效的关键所在。

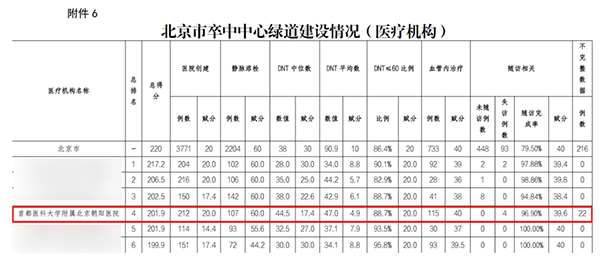

近日,北京市卫生健康委员会发布《关于2025年胸痛和卒中中心绿道建设有关情况通报(1-3月)》。在全市17个区纳入创新急诊急救服务管理和卒中急救地图的87家医疗机构(含分院)中,北京朝阳医院表现优异,荣获第四名,这也是北京朝阳医院在此项目中迄今取得的最佳成绩。

朝阳医院卒中溶栓绿道建设跃居全市第四

成绩的取得离不开院领导的高度重视和各职能部门的大力协调,以及神内、神外、急诊、护理、影像等临床部门的努力。为进一步优化流程,在医务处的组织与牵头下,医院制定“卒中中心工作推进会”制度,定期召集相关科室负责人,共同分析问题、协调工作,推出了一系列切实可行的改进措施,如简化就诊流程、为卒中患者开辟专门就诊通道、推行“先治疗后付费”模式等。同时,积极协调急诊、护理、影像等部门开展质量改进工作,在“一键呼叫”、神经内外科快速响应、影像扫描等待时间缩短、护理高效配合溶栓等关键环节取得重大进步。

作为溶栓绿道建设的核心责任科室,神经内科主任王朝东亲自抓溶栓工作质量控制。科室专门成立溶栓质控小组,在常营院区和本部院区分别构建一套完善的管理体系。该小组由主任医师、副主任医师和二线溶栓医师组成,建立了溶栓病例实时讨论机制,为溶栓决策、安全性评估以及并发症预防等关键问题提供专业指导。每周一上午,科室会对上周所有溶栓病例进行全面回顾分析,从急诊呼叫、临床接诊、综合评估、NIHSS评分、影像分析、DNT时间管控、溶栓并发症处理,到未溶栓病例原因剖析等多个环节逐一探讨,精准定位问题,及时制定整改措施并督促落实。此外,科室还积极组织各级医师学习国内外最新的卒中诊疗指南和专家共识,制定标准化的卒中溶栓诊疗流程和临床路径,确保患者得到规范、统一的治疗。

为进一步提升技术水平,神经内科还邀请国内知名专家进行现场指导与授课。4月9日,北京朝阳医院邀请首都医科大学宣武医院神经内科急性卒中诊疗组长、卒中绿色通道负责人、国家卫健委脑防委优秀中青年专家马青峰前来指导。马青峰深耕卒中绿道建设十余年,2015年牵头创建宣武医院卒中急救模式,累计完成静脉溶栓3200余例,DNT达标率连续5年位居北京市前列。作为国家科技部“脑卒中急救关键技术研究”重大项目负责人,马青峰曾主持制定《卒中绿道质量控制标准(2019版)》,并在多家大型三甲医院推广应用。

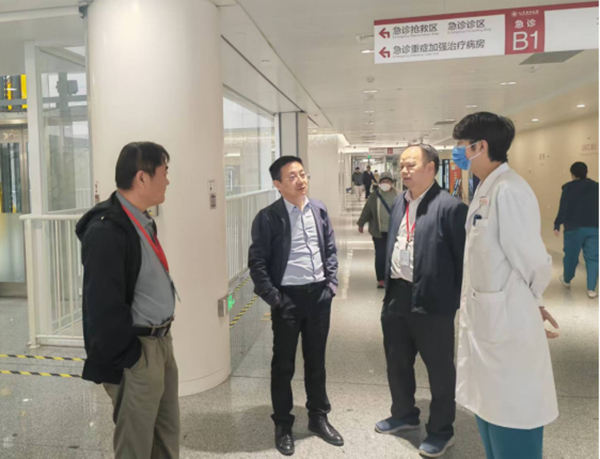

马青峰实地考察了朝阳医院常营院区的卒中绿道,涵盖急诊分诊台、急诊诊室、急诊加强病房、急诊CT室及神经内科病房等区域,并观摩了卒中患者完整接诊流程,并对医院绿道建设成果给予充分肯定,认为朝阳医院溶栓量逐年递增,彰显了卒中团队的专业能力、执行力和协作能力,各科室间无缝衔接的协作模式值得同行借鉴。

马青峰实地考察常营院区卒中绿道

马青峰还开展了《急性脑卒中绿色通道建设和管理》专题讲座,分享了大量宝贵的管理经验,并解答了相关问题,为医院绿道建设实现“精准质控”指明了方向。

马青峰开展专题讲座

医院目前已组建卒中专项小组落实相关建议,计划借助移动终端实时记录绿色通道各流程时间数据,实现救治路径的数字化重构。医院将继续加强与兄弟医院的交流合作,按照首都医科大学校长吉训明院士领衔的国家卫生健康委脑卒中防治与百万减残工程的战略布局,通过优化网络布局、完善系统建设、进一步优化临床工作流程,提升专科诊疗技术,为我国脑卒中防治事业贡献力量。

神经内科

京公网安备11010502033042

京公网安备11010502033042